Выставка «Русский модернизм. Живопись 1890-х – 1930-х годов из частных собраний» объединяет произведения самых известных мастеров рубежа XIX – начала XX века, среди них – Константин Коровин, Алексей Коровин, Казимир Малевич, Борис Григорьев, Наталия Гончарова, Михаил Ларионов, Лев Бакст, Павел Шмаров, Кузьма Петров-Водкин, Константин Сомов, Сергей Виноградов, Константин Юон, Петр Кончаловский, Зинаида Серебрякова, Евгения Ланг, Сергей Малютин. В экспозиции демонстрируются полотна, относящиеся почти ко всем направлениям и течениям в живописи той эпохи, среди них – импрессионизм, символизм, модерн… Термин «модернизм» объединяет все многоообразие -измов в русском искусстве на стыке эпох. Работы многих художников демонстрируют авторов с неожиданных сторон, обнажая творческие искания.

На выставке широко представлено наследие первого русского импрессиониста Константина Коровина (1861 – 1939): натюрморт, пейзаж дореволюционного и парижского периодов. В пейзажах и натюрмортах Коровину всегда удавалось передать свежесть первого впечатления, остановленного кадра, выхваченного художником из потока времени. Картина «Букет роз у окна» знаменует собой раннее развитие импрессионизма в русской живописи. Розы и пейзаж за окном – часто встречающийся мотив российских (в особенности крымских) и парижских работ Коровина.

Константин Коровин. Букет роз у окна, 1902. Частное собрание

В русском искусстве развивал достижения импрессионизма не только Коровин, но и Сергей Виноградов (1869 – 1938). На выставке демонстрируется его работа «Букет» (1937). Благодаря вкусу Виноградова – консультанта по приобретению живописи в России появились полотна выдающихся зарубежных мастеров: Поля Сезанна, Огюста Ренуара, Клода Моне, Эдгара Дега, Винсента ван Гога. Именно он увлек коллекционированием Михаила и Ивана Морозовых, а впоследствии курировал их собрания.

Сергей Виноградов. Букет, 1937. Частное собрание

Наследие блистательной художницы русского авангарда Наталии Гончаровой (1881 – 1962) представлено двумя работами парижского периода. В картине «Весна» (конец 1910-х – 1920-е годы) художница развивала футуризм как живописный метод. Сюжет «Весны» раскрывается в многократном повторении линеарных плоскостей: они как будто выступают метафорой света, они дополнены розовыми цветами на безмятежно голубом пейзаже. Живопись супруга Гончаровой Михаила Ларионова (1881 – 1964) раскрывает мастера как представителя импрессионизма. «Первое, что обращает на себя внимания… это отношение его к поверхности холста. Ни один из русских «импрессионистов» тех годов не осознавал в такой полноте, как Ларионов, единства живописной поверхности», – писал художественный критик Николай Пунин об импрессионистических работах Ларионова. Однако импрессионизм, с которого начинал свой творческий путь Михаил Федорович и к которому обратился в зрелые годы во Франции – только внешняя форма авангардных поисков Ларионова. Эти внешние поиски реализует в дальнейшем другой эмигрант из Российской империи Марк Ротко (1903 – 1970, уроженец Витебской губернии, ныне Даугавпилс в Латвии) в своем абстрактном экспрессионизме, когда будет писать полотна, состоящие из прямоугольных цветовых полей, часто с размытыми границами, создающими эффект свечения. Картины «Море» и «На морском берегу» (1920-е – 1940-е годы) Михаила Ларионова, образованные цветовыми полями песка, моря и неба, находятся на стыке предметной и абстрактной живописи.

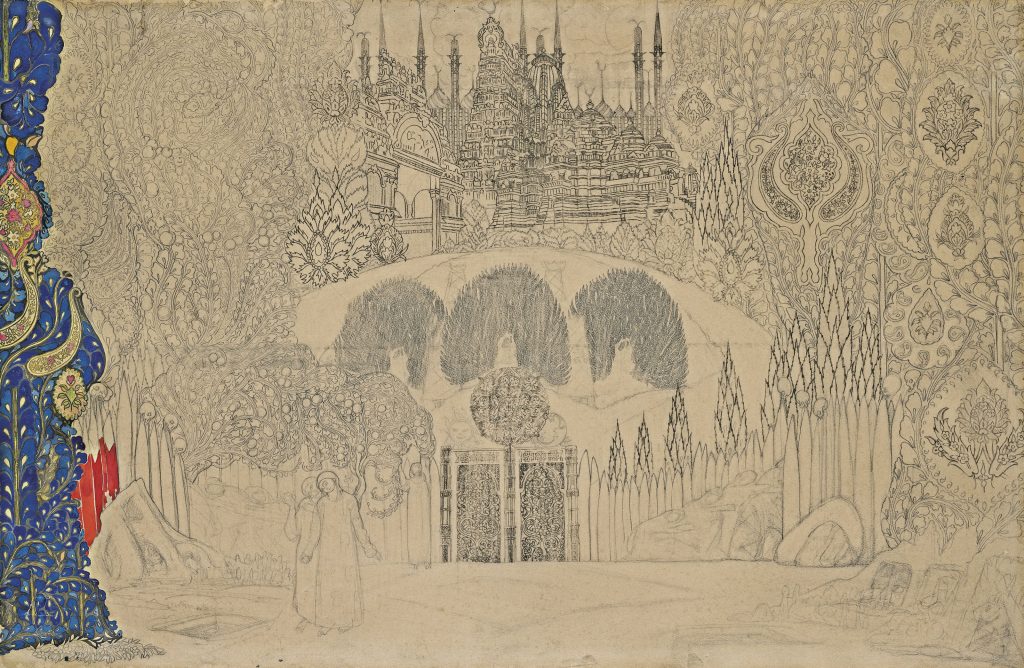

Ярким примером живописи модерна на выставке является произведение Льва Бакста к балету И. Ф. Стравинского «Жар-птица» (Парижская опера, «Русские сезоны» Сергея Дягилева). В 1910 году во время первой дягилевской постановки балета эскиз декораций, костюмы царевича и второстепенных персонажей были созданы Александром Головиным, они же были утверждены и в итоге продемонстрированы широкой публике. Лев Бакст создал костюмы жар-птицы и царевны, которые были утверждены и показаны широкой публике. Восхищенная пресса не отметила трудов Бакста, его затмил Головин. Настоящий эскиз кисти Бакста демонстрирует его желание взять на себя визуальное воплощение идей Стравинского и Фокина. В 1915 году при планировании турне балета в США, а впоследствии и в России мечта Бакста так и не сбылась. Головина считали автором визуального воплощения идей Фокина и Стравинского. Эскиз позволяет представить, как бы выглядели декорации «Жар-птицы», если бы они были созданы Бакстом.

Лев Бакст. Жар-птица, 1910. Частное собрание

Художник мировой элиты, модный портретист, автор цикла «Расея», известный гротескными образами на стыке модерна и авангарда, Борис Григорьев (1886 – 1939) обрел славу при жизни как в России, так и за границей. На выставке экспонируются два произведения мастера, а его картины высоко ценятся коллекционерами. Картина «Прогулка» принадлежит к ранним вершинам творчества Григорьева, когда выкристаллизировалась его характерная манера, построенная на гротескных линиях и цветовых плоскостях.

Наталия Гончарова. Весна, конец 1910-х – 1920-е годы. Частное собрание

Михаил Ларионов. На морском берегу, 1920 – 1940-е годы. Частное собрание

Билет в «Центр Искусств. Москва» включает в себя посещение всех экспозиций. Центр расположен по адресу: улица Волхонка 15, на территории комплекса Храма Христа Спасителя, и занимает площадь более 2000 кв. метров. Вход с Соймоновского проезда, через арку с вывеской «Центр Искусств. Москва».